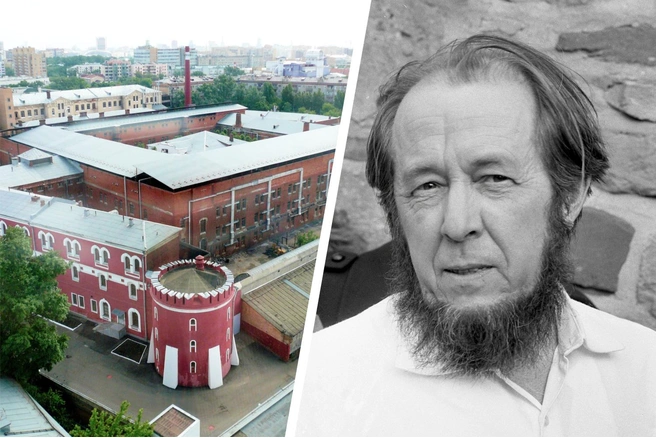

Бутырская тюрьма — самая старая пересыльная тюрьма Москвы. Тюремный замок, как называли тюрьму москвичи, появилась здесь по указу Екатерины II в 1784 году вместо обыкновенного деревянного острога. Указ о строительстве каменного замка сопровождался планом, по которому построили тюрьму нового типа.

Екатерининский план воплощал в себе все идеи Просвещения: тюрьма была особым учреждением, где заключенные сортировались по полу, сословию и статье, за которую угодили в замок. В тюрьме также была организована библиотека, а центром тюрьмы стал Бутырский тюремный храм. Вокруг храма четким квадратом стоят общие тюремные корпуса, а за ними идет второй ряд крепостных стен с четырьмя башнями.

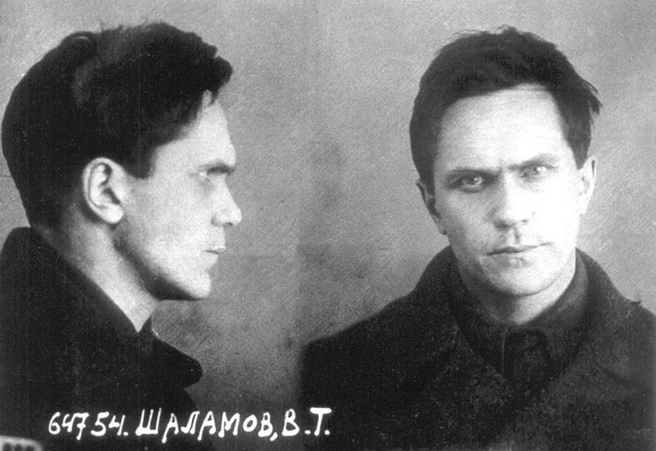

Самые известные заключенные «Бутырки»: Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Владимир Маяковский, Феликс Дзержинский, Сергей Королев. Несколько дней в тюрьме провели Владимир Гусинский и Жанна Агузарова. Здесь в больнице СИЗО скончался Сергей Магнитский. Здесь же ждали приговора и отправки на зону футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, бывшие игроки сборной России.

Башни — это тоже тюремные корпуса, самые строгие, для самых провинившихся людей, которых надо изолировать от общества. Башни Бутырской тюрьмы населяли самые страшные враги государства — политические заключенные.

Камеры в башнях были одиночные и делились на два типа: темные и светлые; но это были всего лишь названия. Из-за маленьких окошек, нескольких решеток и зонтиков над окном света не было ни в одной из них. Камеры всегда были очень сырыми и холодными. С 1881 года в Пугачевской башне (та самая башня, где ожидал казни знаменитый бунтовщик и личный враг Екатерины — Емельян Пугачев) содержались женщины, их камеры не закрывались в дневное время, и они могли спокойно перемещаться по башне.

Суровость заключения отчасти компенсировалась вольностями, которые позволялись политическим заключенным. До наших дней дошла жалоба одного тюремного инспектора, который говорил, что заключенные в складчину купили огромный самовар и пьют чай всей башней. Также арестанты могли общаться со своими знакомыми с «воли» и получать от них передачки. Однажды во время обыска стало понятно, что заключенные втайне читают запрещенного Маркса, и при попытке изъять у них крамольные книги «политические» устроили настоящий скандал и попытались помешать охране.

«Заключенным, попавшим в "Бутырку" с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины»

Возможно, из-за этих вольностей политических заключенных очень не любили простые арестанты. Когда они сидели в своих башнях, охрана делала всё возможное, чтобы «порядочные» заключенные не пересекались с политическими. И даже в храм политические ходили отдельно от всей тюрьмы, но всё изменилось после 1905 года.

После революционных волнений в Москве политических заключенных Бутырской тюрьмы стало так много, что их стали расселять в общие корпуса. Но даже тут надзиратели пошли на хитрость: в каждую камеру селили лишь пару политических, чтобы они не могли общаться друг с другом и не могли готовить побег. О возможности подговорить обыкновенных арестантов бежать и речи быть не могло: ненависть к политическим была настолько велика, что обычные заключенные просто отказывались их слушать.

Вот что пишет тюремный священник Иосиф Фудель о взаимоотношениях разных социальных групп Бутырской тюрьмы:

— Богослужение совершалось в Сборной. На богослужение выпросились у начальства бывать и политические, но стояли скверно, становились задом к алтарю, разговаривали, смеялись над богомольными арестантами. Арестанты один раз заявили свое недовольство по этому поводу дежурному помощнику. Тот не обратил на это внимания, и всё осталось по-прежнему.

«Тогда кандальные во время одной службы не выдержали, бросились на политических и жестоко их поколотили»

Иосиф Фудель пишет, что помимо политических заключенных была еще одна группа людей, за которыми администрация тюрьмы следила больше всего: кандальные люди. Кандальные — это те, кто совершил самые страшные преступления, по мнению администрации. Эти люди были вынуждены постоянно носить кандалы. Очевидцы вспоминают, что из-за этих кандалов в коридорах тюрьмы стоял страшный грохот и смотрители сходили от него с ума.

К остальным заключенным администрация тюрьмы относилась снисходительнее, взамен сами заключенные вели себя спокойно. Как пишет в дневнике Фудель, за такими заключенными администрация замка даже не особо следила.

— Удивительно, до чего смирны и покорны арестанты. В верхнем коридоре находится их до тысячи. Терять им нечего, всё равно хуже каторги ничего не будет, и никогда никакого бунта, никакого выражения неудовольствия. Тем более удивительно, что за ними никакого надзора нет: четыре надзирателя на весь коридор.

Часть заключенных администрация всегда старалась занять работой. Кандальные заключенные трудились исключительно в тюремных мастерских, а самые прилежные и спокойные арестанты отпускались работать в город.

«Бутырка» как идеальная тюрьма нового типа сразу стала главной московской пересыльной тюрьмой. Она вмещала в себя единоразово до 3000 человек, но арестанты в ней долго не задерживались. Через камеры «Бутырки» вплоть до революции 1917 года (после революции число заключенных постоянно росло) проходило от 20 до 30 тысяч человек ежегодно. Вместе с этими «реками народа» через «Бутырку» прошли многие знаменитые русские арестанты XX века, например, Александр Солженицын и Варлам Шаламов.

Некоторые «сидельцы» в своих воспоминаниях позже описывали Бутырскую тюрьму. Террорист, член «Народной воли» Вера Николаева Фигнер писала о каменном замке:

— В Москве в «Бутырках» преследуют за лязг кандалов. Есть камеры (напр., № 25), где закованы все, и невозможно, чтобы звон кандалов не был слышен. Приходится придерживать их рукой, но всё же кандалы звенят.

Узкую камеру «Бутырки» и саму возможность ходить по ней от одной стенки к другой, убивая время, вспоминал и Шаламов:

— Я принюхивался к лизолу — запах дезинфекции сопровождает меня всю жизнь. Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна — с нетерпением ждал, когда уйдет дежурный, чтобы опять ходить и обдумывать свою так удачно начатую жизнь.

Александр Солженицын, напротив, вспоминает «Бутырку» как тюрьму относительно легкого, «расслабленного» режима:

— Заключенным, попавшим в «Бутырку» с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под намордники, днем лежать на нарах, а под нарами даже спать. Еще было мягко в «Бутырках»: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросы табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

«Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна»

Однако представление о «Бутырке» как о холодном, сыром и тусклом замке можно найти у каждого писателя. Жены бутырских заключенных называли главную московскую тюрьму, построенную как эталон гуманности XVIII века, «леденяшкой» или «замком»:

— Мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчаса выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живется им хорошо, ничего им не надо, — и опять уходили в эти стены.

Ранее Иван Савушкин рассказывал о том, что посмотреть в дворянской усадьбе первого российского графа в Кусково. Объяснял, почему на легендарных барельефах дома Бройдо на Арбате целуются Пушкин, Гоголь и Толстой. И рассказывал, почему в центре Москвы до сих пор стоит старинная бензоколонка, где заправляют только особые авто.